Journée noire pour les Avranchinais – Deuxième partie

« … nous étions donc en plein front, c’est ce jour-là que j’ai entendu le miaulement des obus pour la première fois ». Le lundi 31 juillet, Avranches était libéré par les Américains, la bataille fut de courte durée, car le front allemand était en pleine décomposition. Mais pour ceux qui vécurent le bombardement du mercredi 7 juin, puis l’exode, les privations et parfois la disparition d’un parent, l’attente de l’arrivée des libérateurs fut longue. Les membres de la famille de Claire A., qui habitaient la ville et les communes voisines, écrivirent plusieurs courriers à leurs proches dans les mois qui suivirent. L’angoisse et l’espoir se mélangent dans ces lettres, qui sont retranscrites telles quelles, à l’exception de certains passages personnels. Tous les droits des auteurs des textes et des photos sont réservés. Toute reproduction ou utilisation des œuvres, autre que privée ou à fin de consultation individuelle sont interdites, sauf autorisation.

« … nous étions donc en plein front, c’est ce jour-là que j’ai entendu le miaulement des obus pour la première fois ». Le lundi 31 juillet, Avranches était libéré par les Américains, la bataille fut de courte durée, car le front allemand était en pleine décomposition. Mais pour ceux qui vécurent le bombardement du mercredi 7 juin, puis l’exode, les privations et parfois la disparition d’un parent, l’attente de l’arrivée des libérateurs fut longue. Les membres de la famille de Claire A., qui habitaient la ville et les communes voisines, écrivirent plusieurs courriers à leurs proches dans les mois qui suivirent. L’angoisse et l’espoir se mélangent dans ces lettres, qui sont retranscrites telles quelles, à l’exception de certains passages personnels. Tous les droits des auteurs des textes et des photos sont réservés. Toute reproduction ou utilisation des œuvres, autre que privée ou à fin de consultation individuelle sont interdites, sauf autorisation.

Avranches – le 14 janvier 1945

Chers cousins et cousines

J’ai été bien heureuse d’avoir de vos bonnes nouvelles et de vous savoir tous en bonne santé. D’abord, merci de vos bons vœux et à cette occasion je vous retourne les miens qui sont des vœux de Bonne et Heureuse année à tous points de vue ; l’année 1944 a été l’année de la Libération, espérons que 45 sera celle de la Paix, car c’est vraiment désespérant de ne point voir venir la fin de cette guerre abominable. Je suis très heureuse que vous n’ayez pas eu à souffrir pour être libérés ; vous avez eu de la chance d’être dans le bon coin, tant mieux, vous aviez connu l’Exode en 40, c’était à notre tour de la connaitre.

Je vais essayer de vous raconter comment cela s’est passé. Quand il nous arrivait de dire à quelqu’un : pourvu qu’ils ne viennent pas par chez nous ! On nous répondait toujours : que voulez-vous qu’ils viennent faire à Avranches ? Eh bien, ils l’ont vu !

Le 6 juin au matin on entend un grand bourdonnement d’avions, les gens s’abordaient joyeusement en disant : « Eh bien, ça y est cette fois, ils débarquent… Des tracts furent jetés en quantité mais pas un ne tomba sur la ville, ils s’en furent tomber dans les campagnes environnantes et il n’y avait eu que quelques personnes qui en avaient eu connaissance en ville. Malheureusement, car malgré qu’on était habitués à un tas de bobards, on aurait peut-être ouvert l’œil si on en avait vu, car ils disaient qu’il fallait partir au plus vite, que cette ville allait être bombardée à outrance. Le mercredi 7 juin (date qu’on n’oubliera pas) à quinze heures moins le quart, on entend : boum, boum, boum, tout d’abord chacun croyait que c’était la gare qui était bombardée, mais voilà qu’on entend les avions qui rugissent et qui montent sur la ville de tous les côtés, c’était terrifiant… quelles secousses ! et quelles vibrations ! l’on n’entendait plus que l’éclatement des bombes et des vitres qui volaient en éclats ; je croyais bien ma dernière heure arrivée, enfin vint une petite accalmie, je cours voir dans la rue, ce n’était que poussière noire et débris de toutes sortes, les gens couraient, couraient tout affolés.

Je rentre prendre quelques affaires, tout ce que je pouvais emporter avec moi et je m’en fus. Mes voisines me dirent : où allez-vous ? Je vais du côté de Marcey que je dis. Mais je voulais voir si Claire et Madame L. étaient encore en vie. J’étais à peine arrivée place Saint-Saturnin que voilà la deuxième vague qui arrive, je n’eus que le temps de me sauver dans le fond d’un jardin pour éviter les vitres et que les maisons ne me tombent sur la tête. La deuxième vague passée, je n’avais plus qu’une hâte, attraper la campagne au plus vite et je n’avançais pas facilement chargée comme j’étais, et quand il fallut traverser la place du Collège, il y en avait un enchevêtrement de fils et de poutres de toutes sortes. Je fus donc jusqu’aux Mares, et puis vinrent la troisième et la quatrième vague de quinze à dix-sept bombardiers chacune, on apercevait la maison du docteur Lefrançois qui flambait. Quand il y eut un peu d’accalmie, je pris la direction de la rue Paul Primaux ; Claire était en train de balayer les carreaux cassés dans la rue. Je leur dis : moi je m’en vais, allez-vous rester ? Je pensais aller du côté de Marcey mais maintenant il n’y a plus moyen de passer, les ponts sont peut-être tous démolis. Enfin elles décidèrent d’aller à Saint-Senier chez quelqu’un qu’elles connaissaient, et m’invitèrent à aller avec elles. Je vois toujours ce triste tableau : quel défilé route de Mortain ! Personne ne voulait plus rester en ville, on entendait de temps en temps les bombes à retardement qui éclataient.

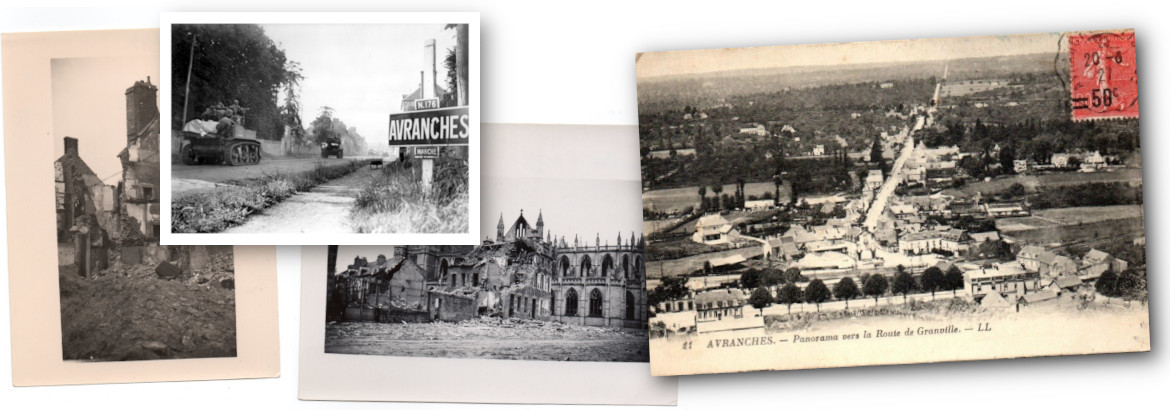

Avranches, après le bombardement du 7 juin 1944

Et c’est comme cela que je fus trois semaines à Saint-Senier. Mais les cousins D. de Montgothier avaient fait ma recherche et m’avaient trouvée sur la liste des réfugiés à Saint-Senier. Je suis donc partie pour Montgothier le 29 juin, à pied, parce que personne ne sortait plus avec chevaux et voitures, les Boches emmenaient tout… J’ai donc passé trois mois là-bas, dans une des grandes fermes près le Pont-d’Oir. Ce n’était pas souvent calme par là non plus, car nous étions entre les routes, et les convois étaient souvent mitraillés ; nous nous trouvions sous les bois des Chéris et comme il y avait un état-major au Plantry, c’était ratatouillé tous les jours, ils n’ont jamais pu l’atteindre. Tous les ponts de chemin de fer avaient été démolis. Le pont de Saint-Hilaire en a reçu des bombes, on dit que Saint-Hilaire est bien pis, et qu’Avranches a été complètement détruit.

Enfin vint la percée du front, on entendait le canon approcher de jour en jour. Le dimanche 30 juillet au soir, je distinguais bien qu’ils devaient tirer sur Avranches ; et en effet, le lendemain, nous apprenions qu’Avranches était pris et qu’ils n’étaient pas loin de nous ; le lundi ils vinrent jusqu’à Marcilly. Mais quelles journées ! Quelle aviation ! Ce n’était plus que bombes et mitraillades ! Malgré notre angoisse nous étions contents de voir les Boches se débiner à toutes jambes, abandonnant voitures et chevaux pour se sauver à travers champs ; il en est passé plusieurs par la ferme, débraillés, épuisés, abattus, ils n’ont pas eu le temps de faire de mal parce qu’ils étaient talonnés de près, sans cela ; il y en avait qui disaient : guerre finie. Mais j’en ai entendu d’autres, gonflés, disant : nous reviendrons ! Horreur ! Espérons que non ! Puis ce fut le matin 1er août à midi que vîmes les Américains. Ils avaient pris Pont-d’Oir comme but d’étape, tout le monde courrait les voir, mais ils avaient l’air préoccupés. Ils demandaient : où sont les Boches ? Ils prenaient position le long des prés et des champs tout autour de nous ; quand tout à coup : pan, pan, il y avait une dizaine de tanks et de chars boches à la gare de Pont-d’Oir que personne n’avait remarqué. Alors ce fut la bataille, pendant deux heures, nous étions entre les deux feux, les Américains étaient dans le champ derrière la maison, et les Boches en face, nous étions donc en plein front, c’est ce jour-là que j’ai entendu le miaulement des obus pour la première fois. Nous étions une partie dans une tranchée derrière la maison. Ces tranchées nous ont ainsi servis pendant une dizaine de nuits ; car ce n’était pas fini, on se croyait garantis parce que les Américains étaient passés, mais pas du tout, du fait que nous nous trouvions à l’arrière, c’était l’aviation boche qui nous pilonnait toutes les nuits. Tous les soirs à partir de 9 heures, les avions commençaient à passer, jetant des bombes un peu partout, mais il y avait tellement de DCA que ce n’était pas tenable dans les maisons. Aussi, dès que j’apercevais les petites boules rouges, j’allais m’enfouir dans les tranchées, on y était comme cela jusqu’à 2 ou 3 heures le matin, puis l’on revenait se coucher tout habillé et quelquefois il fallait repartir. Et au moment des batailles de Mortain et du recul, on eut encore une alerte. Les batteries se rapprochaient d’un instant à l’autre et les réfugies affluaient. Mortain a été pris et repris sept ou huit fois, c’est une contrée qui a bien souffert. Nous fumes heureux quand l’accalmie revint et puis ce fut la marche victorieuse.

Avranches, la gare du Pont-d’Oir

Vers la fin d’août je revins à Avranches car j’avais bien envie de voir comment était la maison, on ne parlait que de pillage, par miracle j’ai retrouvé tout tel que je l’avais laissé. Nous étions venus le 14 juillet avec une voiture et j’avais emporté tout mon linge. Je n’ai perdu que ce qui était dans ma mansarde, car la toiture étant criblée de trous il pleuvait comme dehors et tout a pourri. La pauvre vieille bicoque a tenu le coup et en bas j’avais onze carreaux de cassés. Mais il fallait retourner à Montgothier pour la communion qui était le 10 septembre, n’ayant pu être faite en juin, il y avait trois communiantes dans la maison, les deux jumelles qui renouvelaient et la jeune faisait sa première, car c’est une belle famille de sept enfants, l’ainé est au séminaire à Coutances pour être prêtre. La communion fut attristée par un deuil dans la famille, une des cousines de La Mancellière mourrait la veille, jeune fille de dix-sept ans enlevée par la tuberculose, l’enterrement eut lieu le mardi et ce fut une fatigue pour moi. Je m’étais à peu près comportée tout l’été, mais voilà que je fus prise du mal de gorge ; le samedi le docteur Tison de Ducey déclarait que j’avais une belle diphtérie. J’étais désolée de rester malade, moi qui voulais rentrer chez moi, je ne suis rentrée qu’à la fin de septembre et dans quel état ! Je suis fatiguée, fourbue, ratatinée et j’ai une vieille sciatique qui ne s’en va pas, tout cela c’est des fraicheurs que j’ai attrapées dans les trous. Je suis un peu grippée en ce moment avec une température rigoureuse que nous subissons, il neige tous les jours depuis bientôt quinze jours, il y a longtemps que l’on n’avait vu un hiver aussi dur, quinze au-dessous de zéro.

Mais je m’aperçois que c’est toujours de moi que je parle. Claire va très bien, mais je ne la vois pas souvent ; elles sont bien occupées avec le mariage de Mademoiselle M.. Elle avait bien maigri pendant l’exode mais elle a repris, ce n’était pas une vie non plus de trimer de droite et de gauche avec une kirielle de gosses, je ne comprends pas comment elles étaient remontées jusqu’à Saint-Lô. Je n’ai pas encore vu Auguste, mais j’ai vu Hélène, ils vont tous bien, ils n’ont pas eu à souffrir tout s’est bien passé de ce côté-là, et nous qui nous faisions des idées, ma cousine Marie-Louise n’osait pas me dire d’aller chez elle de crainte que ce ne soit pire. Ils non pas eu de bataille de ce côté-là, du fait qu’ils étaient encerclés. Aussi pour être plus tranquille, tous les gros bonnets d’Avranches furent passer la fin de l’exode à Saint-Jean-le-Thomas, c’était là l’idéal.

Et maintenant que tout est rentré dans le calme la vie a repris parmi les ruines. Ceux qui n’ont plus de toit ont trouvé à se loger chez les uns et les autres. Pauvres sinistrés ! Je puis dire que j’ai été protégée miraculeusement, car j’ai échappé à l’incendie de bien près puisque le feu a été coupé juste à côté de moi grâce à Monsieur L. qui a défendu sa maison et son garage, tout seul, il a eu du courage et s’il y en avait eu plusieurs comme lui, il n’y aurait pas tant de sinistrés, tout le bas de la rue Saint-Pierre n’existe plus. Tout autour il y a eu onze bombes non éclatées et pas des petites, puisqu’il y en avait plusieurs de 2 000 kilogrammes, si elles avaient éclaté, le quartier Saint-Gervais aurait été pulvérisé, c’est un miracle. Claire m’a dit qu’elle vous avait envoyé quelques photos. Le déblaiement se fait et tout ce qui fut de la rue de la Constitution, place des Fontaines Couverts, rue des Fontaines Couverts, du Pot d’Étain, ce triangle-là n’est plus qu’un vaste champ de cailloux ; ainsi que le triangle d’en face. Maison Voisin rue Saint-Symphorien, du docteur Gilbert descendant jusque chez Lasseron, idem.

- Avranches, bas de la rue de la Constitution

- Avranches, rue de la Constitution croisement rue Valhubert

- Avranches, place Carnot

- Avranches, église Saint-Saturnin

- Avranches, carrefour Saint-Hilaire Saint-Quentin

- Avranches, carrefour Saint-Hilaire route de Pontorson

- Avranches, place du Collège et église Notre-Dame

- Avranches, place du Collège et église Notre-Dame

- Avranches, le musée d’archéologie

Du côté de la place Littré ça s’arrête chez Barbe quincailler, vous vous rendez compte combien de commerçants ; du côté gauche de la rue de la Constitution ça monte jusqu’au-dessus de Morel Desfeux, trois ou quatre maisons après je crois, je ne sais même plus qui était là. Quand on ne voit plus que des cailloux, on se dit c’est-il possible qu’il y avait tant de magasins dans si peu de place. Ces quartiers-là ont été la part du feu. Le soir du bombardement il y avait aussi rebombardement puisqu’il est tombé une grosse torpille place des Fontaines Couvertes dont un pavé était tombé dans mon jardin. Après, les quartiers les plus touchés sont : la gare, la rue Louis Millet et le Palet, jardin des Plantes, toute la propriété Clouet-Hamel a été labourée de bombes ainsi que le terrain de l’Institut. Devant notre ancienne habitation, il y a eu trente-sept bombes, l’Institut n’a pas été touché que par le canon, un obus est tombé sur le pavillon central mais c’était peu de chose. Une bombe est tombée sur la maison Letourneur, les deux pauvres vieux étaient tombés dans le fond de leur cave sans mal, mais plusieurs personnes de la rue Louis Millet ont trouvé la mort dans le chemin à ce moment-là, il y en avait deux d’enterrés devant notre porte et d’autres étaient pris sous le mur et n’ont pu être identifiés. Madame R. a été ensevelie sous sa maison, mais la plus grosse hécatombe a été au Secours National, ancienne Maison Normand, là, dix-huit victimes ; on est un peu étonné qu’il y ait eu si peu de victimes après un pareil bombardement, une centaine il parait, la plupart c’étaient les personnes qui se trouvaient dehors. Dire qu’il y avait des gens qui couraient sur la Plateforme pour voir le bombardement et qui y ont trouvé la mort. Ça été la paroisse Notre-Dame la plus éprouvée et à présent il n’y a plus qu’une paroisse, Saint-Gervais ; quelle révolution, tout est changé, c’est malheureux pour les deux pauvres curés si dévoués à leur paroisse. Monsieur Villalard est à Boucey et Monsieur Séralle à Saint-Pair. Le carrefour de la route de Saint-Quentin et Saint-Hilaire n’existe plus, tout a été anéanti le samedi comme la maison du docteur Sévin, les concierges de la Caisse d’Epargne et Louvel menuisier. Huit jours après c’était le Carmel côté rue Ormont, réfectoires et dortoirs, tout a été soufflé, la grande rue étant coupée, les Boches passaient rue Ormont et descendaient par Pivette.

Maintenant on construit des baraques en planches, la place Littré en est déjà couverte, c’est tout ce qu’il y a de plus moche ; on en mettra parait-il plein le carré Valhubert. En attendant, la librairie Lasseron est installée chez Parent bijoutier, Legras pharmacien est dans le couloir de la Poissonnerie, Lechat épicier est où était autrefois Madame Pautrel, Héon pharmacien au syndicat d’initiative. La pharmacie Centrale est montée garage Thorel, Roblin dentiste a son cabinet en face, ancienne maison Desfeux, Madame Picot-Gauchet est dans un petit coin des magasins Dodier et habite chez les demoiselles Chemin ; le Chat Noir est ancienne maison Cheminais-Duteil, Voisin tailleur occupe quatre places, il habite boulevard de l’Est, il a un magasin chez Tabur, un autre chez Vincent-Lizée et l’Atelier, rue d’Auditoire et bien d’autres qu’il serait trop long de vous énumérer.

Et maintenant braves gens, je vous souhaite du courage et de la patience pour lire tout ce débit, car ce n’est plus une lettre c’est un cahier. Mais j’ai voulu essayer de vous faire comprendre un peu la situation. Pour mieux comprendre il faut voir, je pense que ce n’est pas l’envie qui vous manque et j’espère bien avoir le bonheur de voir tous cette année. Sept ans c’est long, et les grandes fillettes que je vois sont maintenant des jeunes filles à marier, et le petit André qui est déjà bachelier, toutes mes félicitations, je vois que tout le monde travaille bien. Aussi vous méritez de bonnes vacances. Les passerez-vous cette année en Normandie ? Je le désire de tout cœur… Enfin je termine en vous renouvelant mes souhaits les plus sincères de bonne et heureuse année et de parfaite santé, et vous embrasse tous bien affectueusement. Je n’ai pas encore reçu de nouvelles de l’abbé Dubois ; il doit avoir bien du travail maintenant qu’il fait l’office de doyen de Lessay. Il a bien des ruines à reconstruire aussi. Maurice me demandait une longue lettre ! Eh bien, je crois que ça peut compter, c’est le journal 44-45.

Votre cousine Louise

- Avranches, une colonne de chars légers M5 Stuart entre dans la ville par la RN 176 – National Archives USA

- Avranches, une colonne de Half-track M3 de la 6th US Armored Division remonte la rue de La Constitution – National Archives USA

- Avranches, trois Sherman américains détruits pendant les combats